こんにちは!おてライターのHIDEさんです。

前回の「御正忌報恩講・準備編」の記事はご覧になられたでしょうか?

まだの方はこちら→

[blogcard url=”https://kenmyouji.com/comprehend/gosyouki-repo-2018/”]

今回は第二弾!御正忌報恩講、本番編をお送りいたします。

賢明寺の御正忌報恩講の日程は1月25日~28日までの4日間。全部で、7座という長期間にわたっておつとめされていきます。

全てを詳細にお伝えすると膨大な量になってしまうので、ダイジェストで見ていきましょう。

まず、御正忌報恩講の流れですが、

基本的に他の年間法要と同じく、

…というものになっています。

●お寺の参り方、お布施に関して詳しく知りたい方はこちら→

[blogcard url=”https://kenmyouji.com/etiquette/mairikata/”]

[blogcard url=”https://kenmyouji.com/etiquette/ofusetoha/”]

準備編でお伝えした「串盛り」もこのような感じで色付けされ、お供えされていますよ。

それではまず、お経の様子から見ていきましょう。

お経

喚鐘(かんしょう)という法要開始の鐘が鳴り響いたら、まずはお経です。

写真を見ていただくとたくさんのお坊さんがいるので、「賢明寺はこんなにお坊さんがたくさんで、なんという大きなお寺なんだ!」と思われる方もいるかもしれませんが、そんなに大きなお寺ではありません。まぁ、ほどほどです。

では、なぜこんなにお坊さんがお参りしているのかというと、豊前周辺の御正忌報恩講には昔から「参り合い」という仕組みがあるからです。

「参り合い」をとっても簡単に言うと、互いのお寺を参りしあうというもの。

義務があるわけではありませんが、「ウチの御正忌に来てくれたからお礼にお参りします」と、そんな感じですね。

ちなみに、今回、来てくださっているお寺の御正忌報恩講には全てお参りしています。

今回はお坊さんがたくさんですが、開催期間中全ての日でこのような華やかな光景が見られるわけではありません。

もし、見てみたいという方には初日のお参りをおすすめします。

では、どうして、初日なのかということを説明しますね。

一緒にお経をおつとめ(出勤といいます)してくださるのはお寺を任されている住職さんか副住職さんたち。

ですから、他のお寺の御正忌報恩講へのお参りを予定していても、突然の葬儀などが入ったら参れなくなってしまいます。ですので、みなさん念の為、初日に来られることがほとんどなんですね。

そんな理由で、自然と初日がお坊さんがたくさんの最も華やかなお勤めになるのです。

そのぶん、後半は少しさびしいですが…。他のお寺さんが、来られない時は賢明寺の住職と副住職の2人でおつとめしていきます。

法話

御正忌に限らず、お寺の法要ではお経の後に必ず法話が入ります。

住職が法話をするところもありますが、外から布教のプロ、布教使(ふきょうし)さんを呼ばれるお寺が多いです。

今年の賢明寺は大阪より、若林真人先生をお呼びしました。

若林先生は全国的にも大変人気の先生で、賢明寺では5年ぶり。

先生のお説教は落語などの原型になった「高座」(こうざ)と呼ばれる台の上でお説教をされるのが特徴で、親鸞聖人の御一代記である「御伝鈔」(ごでんしょう)を情感たっぷりにお説きくださいます。

こちらは、本堂内の余間と呼ばれる場所に御正忌報恩講の時だけにかけられるお軸、「御絵伝」(ごえでん)です。

先ほど出てきた「御伝鈔」の絵バージョンで、こちらも解説してくださいます。

「御伝鈔」「御絵伝」の解説をベースに、資料や史実に基づく先生の想像の語りで、どんどん話に引き込まれていきます。

法然さまと親鸞様が出会われる場面はまるで落語の人情話のよう。

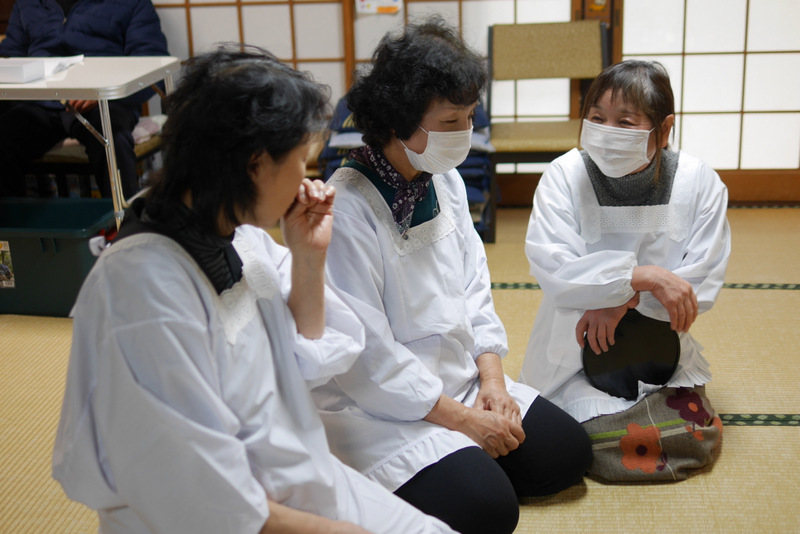

休憩中のショット

法話は前席、後席の間に休憩があります。

賢明寺では休憩中にお茶をお出しします。御正忌報恩講では、「甘酒」を直前に温めて、しょうがを入れてみなさんに召し上がっていただいております。

今年は特別寒かったので、あたたかな甘酒がありがたかったです。

ほっと一息ついて、後半のお説教に入っていきます。

お斎(26日・27日)

賢明寺では2日目と3日目にお斎があります。

●お斎について詳しく知りたい方はこちら→

[blogcard url=”https://kenmyouji.com/otera-lifestyle/gosyouki-otoki-matome/”]

早朝から担当地区の仏教婦人会のみなさんが、準備に来てくださいます。

したごしらえをして、お昼のお斎開始の時間までに料理を作り終えます。

このような感じでセッティングされ、出番を待ちます。

12時ごろ。午前中の法要が終わるとお斎の時間です。

こちらがお斎のメニュー。

●お斎のメニュー

・しいたけのお出汁のおつゆ

・煮物(里芋、こんにゃく、ごぼう、人参、しいたけ、さやえんどう)

・豆

・こんにゃくの白和え

・かす汁

・ごはん

それぞれの正式な名前はついていないので、勝手につけてみました。ザ・和食という感じで、なんだかほっとします。

担当地区によってお斎の献立は微妙に違いますが、おおよそ上のような感じになっており、全て肉や魚を使わない料理(精進料理)になっています。

この御正忌報恩講のお斎、子どものころに家族に連れられて食べたという方もいて、よく月命日参りの時に「おいしかった」とお話ししてくださいます。思い出の味にもなっているんですね。

お斎ショット

お斎の様子を写真に収めてみました!

親鸞聖人のご命日、御正忌報恩講ということで、親鸞様にお斎をお供えします。

みなさん、久しぶりに出会われるかたもいたりして、和やかな様子でお食事されます。

お給仕いただいた担当地区の方々。

ありがとうございます。

27日 総お斎

27日の法要終了後(夕方)には「総お斎」(そうおとき)と呼ばれるものがあります。

お寺の役員さんや、担当地区の仏教婦人会などが一緒になってお斎をいただきます。

昔は一週間あった御正忌期間中の真ん中に行われていたようで、中打ち上げといったところでしょうか。

以前は法話のご講師さんとも一緒にお斎を召し上がっていたようです。

お酒もお出しするのですが、女性陣はほとんどお酒を飲まれないので、ぼくはお茶をとっくり代わりにして、お話ししながらつがせてもらいます。

この総お斎が終わると、来年までお斎のお椀は使用しません。

洗って拭き上げて大事にしまっておきます。

28日 御伝鈔拝読&住職法話

最終日の28日には御伝鈔の拝読があります。

御伝鈔は親鸞聖人の孫にあたる、第三代の覚如上人がお書きになられた親鸞聖人の御一代記で、聖人の9歳の出家得度の場面から、法然聖人門下時代のことなど、ご臨終の様子、本願寺の原型ができるまでが書かれてあります。

毎年、副住職のぼくが高座に上がり読ませていただいています。

内容は住職の法話に合わせ、上巻もしくは下巻を読みます。

2018年(平成30年)は下巻を読みました。

はい、子どもたち聞いてなーい。

でも、本堂にいてくれることが嬉しいですね。

賢明寺では27日までで、お呼びした先生の法話は終わるので、最終日は住職の法話になります。

法話の中では賢明寺の山門の話題も出ました。

実は賢明寺の門って、日本一の門なんですよ。

その昔、豊前にあった「千束藩」(ちづかはん)

この藩は、幻の藩と言われていて、お城(姫路城などのような、大きなものではない)を持っていたのですが、廃藩置県の直前に建てられたこともあり、一年で廃城になり、お城と共になくなってしまった藩なのです。

結果的に、そのお城の門が移築され、賢明寺の山門になったのです。

つまり、廃藩置県の直前に武士が作った最後のお城の門であり、言い換えれば、「日本で一番新しい、武士が作ったお城の門」(日本一の門)となるわけです。

●山門や賢明寺の略歴についてはこちら→

[blogcard url=”https://kenmyouji.com/page-4657/”]

この法話をもって、御正忌報恩講は終了します。

後は片付けをして、その日に役員さんたちとお寺で打ち上げ。

役員さん、担当地区のみなさん、お参りいただいたご院家さん方、門徒さん方、地域の方々…、ありがとうございました。

御正忌報恩講を終えると、どっと疲れがでます。

それでも、昔から続く御正忌報恩講をつとめさせていただくことは大事なことだと思いますし、これからも続けていきたいと思います。

また、今年一年の賢明寺の法要のスタートでもあります。

次回は3月の春彼岸法要です。

またのお参りをお待ちしておりますね。

2回にわたってご覧いただき、ありがとうございました!

コメント