職業柄でしょうか?

本屋さんに行けば必ずと言っていいほど、

仏教書のコーナーをチェックしてしまいます。

仏教はとっつきにくいというイメージを

持たれることが多いですが、

意外と入り口はたくさんあって、

先ほどあげた本屋さんでは宗教書、仏教書のコーナーを

設けているところはとても多くなっています。

最近はコンビニなんかでも「仏教入門」や「仏像○○」のような

ビジュアルをメインにした本も置かれるようになってきました。

もしかすると、本の形で“仏教”に触れることは、

まだ仏教と関わりのない方にとって、

一番とっつきやすいのかもしれません。

この本という形は、僧侶側から言えば、

「お説教」という、”話しことば”で伝える方法がある一方で、

「文書伝道」と呼ばれる、”文字によって仏様の

お慈悲を伝える”方法に当たります。

このブログでも文書伝道の一環として、

法話やお寺の様子を書いているのはご存じのとおりです。

今回はこの仏教書、特に、法話がやさしく書かれた本があるということを

知ってもらうのと、実際に手に取ってもらいたいと思い書いてみました。

興味が出ましたらぜひ読んでみることをおすすめいたします。

今日、ご紹介するのはこちらの本。

[amazonjs asin=”4894162849″ locale=”JP” title=”ひらがな真宗 (新書シリーズ5)”]

中央仏教学院時代にお世話になった先生が書かれた本で、

浄土真宗のみ教えが日常に即して、とても分かりやすく、

かつ、リアルに描かれています。

少し内容を味わってみたいと思いますが、本の中にこういう話が出てきました。

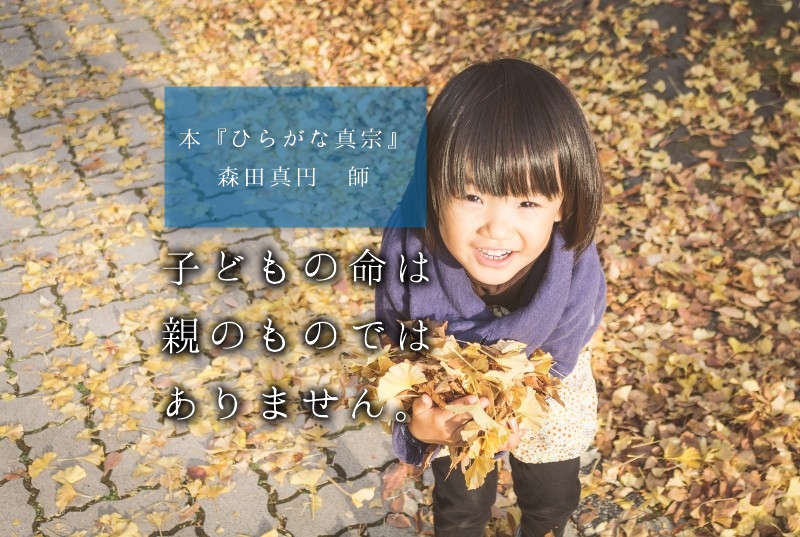

■ひらがな真宗 森田真円 「キレる」五濁悪時 より

…生活の規範を躾けることができないのは親の無責任ですが、子どもの心の不安に向き合おうとしないことはもっと無責任であります。

子どもの命は親のものではありません。

仏さまから「預かっている命」だからこそ責任があるのです。その命は、仏さまになる尊い命なのです。親がこの尊い命を拝むようになれば、子どもの心の辛さをわかるようになれるのではないでしょうか。

「今の子は恐いことをする」などと言いますが、その「今」の社会を現に私たちがつくっていることを忘れてはなりません。

この中に出てくる、ドキリとする言葉。

”子どもの命は親のものではありません”

”仏さまから「預かっている命」だからこそ責任がある”

少し前まで、夏休みでした。

子どもたちが一日中家にいるということもあったと思います。

学校に行っている時とは違い長時間家にいると、

子どもたちの態度が目につくことも多くなり、イライラも増えます。

そんな時、ぼくたち親は子どもに対して色んなことをいいますが、(主にキツイ言葉を。)

この本に出てくる言葉を目にして…

果たして子どものために言っているのだろうか?

自分自身の思いを押し付け、溜飲を下げるために、言っていないだろうか?

ふと、そんな思いがよぎりました。

本の中でおっしゃる、「仏様から預かっているいのち」というのは、

仏様(阿弥陀様)が生んだいのちという意味ではなくて、

阿弥陀様の願いが今すでにかけられているということです。

それは、ほうっておけない、わが子同然という意味も含んでいます。

阿弥陀様のその願いとは、「この子は私が必ず仏にする。」という願いです。

阿弥陀様は私たちのこのいのちは、やがて仏となっていく尊いいのちだと言ってくださっているのです。

つまり、やがて仏になるいのちをぼくたち親は預かっているということなのです。

ですから、責任があるのはもちろん、仏になっていくいのちを粗末に扱うことはできませんし、

自分のモノのように扱うこともできないわけです。

そんないのちと共に暮らしているのがぼくたちです。

ただ忘れてはならないのは、

子どもだけでなく、

ぼくたちも阿弥陀様から願われている存在だということ。

阿弥陀様からみれば、みんなかわいいわが子です。

そんな真実の親である阿弥陀様を悲しませることなく、

お念仏のある、親と子ともに手の合わさる家庭を築きたいものですね。

■賢明寺マガジン無料発送します!

・セルフマガジン無料発送、申し込み

(賢明寺HPお問合せページ)

https://kenmyouji.com/?page_id=10

■大江英崇 SNSアカウント

下記ボックス内のSNSマークをクリックしてください。

※友達申請/フォローはお気軽にどうぞ。

一言メッセージいただけると嬉しいです。

お寺・イベント等、運営上のご質問もお気軽に!

コメント