来られなかった方はなんともったいないことだろうか。

なんの話かというと、先日行われたお寺の研修会のことだ。

福岡の松月博宣先生が講師を担当してくれたのだが、大変に内容の濃い研修会なったと確信している。

先生のなんという、腹の割り方!

これはもう、僕たちに向けてのギフトだったと思う。

さて、どんな研修会だったか?

それは見てのお楽しみ。

はじまり。はじまり。

会場は小倉の古法寺さま

北豊教区少年連盟では、年一回、指導者研修会というものをしている。

日曜学校や子どもに向けた教化活動をする指導者向けの研修会だ。

たいてい門司にある別院で開催されるのだけど、今回は小倉で開催された。

面白いのが今回の会場なんだけど、ちょっとこちらを見て欲しい。

上の写真を見て飲み屋街だなと思う方が多いと思うが、その通り。

実はこの中にお寺がある。

少し歩くと、突如現れるお寺の門。こちらが今回の会場となる古法寺さまである。

昼はそうでもないが、夜になると酒場を放浪する人たちでにぎやかになる。

境内から外を見るとこんな感じになっている。

[map address=”福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目3−18” width=”100%” height=”408px” api=”AIzaSyBLxPvdHubaIujQfR6z-4_ylUkVgYq3lKE” theme=”” class=” ” zoom=”17″ draggable=”true” controls=”true”]

ほんと、スゴイ立地だ。

本堂内へ入ってみる

しかし、ひとたび本堂へ入ると、いつものお寺の雰囲気。なんとも面白い。

ここが小倉の街のど真ん中ということを忘れてしまうくらいだ。

どこのお寺に行っても、畳があって、お内陣があって、というのはなんだか安心する。これがお寺のいいところなのかなと、改めて実感。

研修会スタート

さあ、いよいよ研修会のスタート。

まずは参加者全員でおつとめ。

今回の流れはざっと次のような感じだ。

↓

挨拶

↓

講義

↓

休憩

↓

判別討議

↓

まとめの講義

講義:実践子ども向け法話のヒント

今回のご講師は福岡県糸島市、海徳寺の前住職、松月博宣先生。

京都の西本願寺で子どもや若者に向けた取り組みで活躍されながら、全国を周ってお説教をする布教使でもある。ぼくも賢明寺でのお説教でお世話になっている先生だ。

その先生に「続・実践子ども向け法話のヒント」という講題でお話しいただいた。

(「続」というのは前年度同じテーマでやったから。)

この内容がすごかった。

自分の経験に基づいた布教テクニックや心構え、子ども達への関わり方など、貴重なお話を時間の中に存分に詰め込んでいただいたし、そんなところまで言ってくださるんだというものもたくさんあった。

これは、先生と生徒という公式では成立しないのではないだろうか?

この腹の割り方はぼくたちを仲間として見てくれているからこそのものだと思う。共に阿弥陀様の教えを伝え続ける仲間として、お話してくださったようにぼくは思う。そのことがとても嬉しい。

唐突だg、お坊さんがプレゼントをもらうなら、今回の研修のような学びをもらいたいものだと思う。(先生のお話は最後にまとめます。)

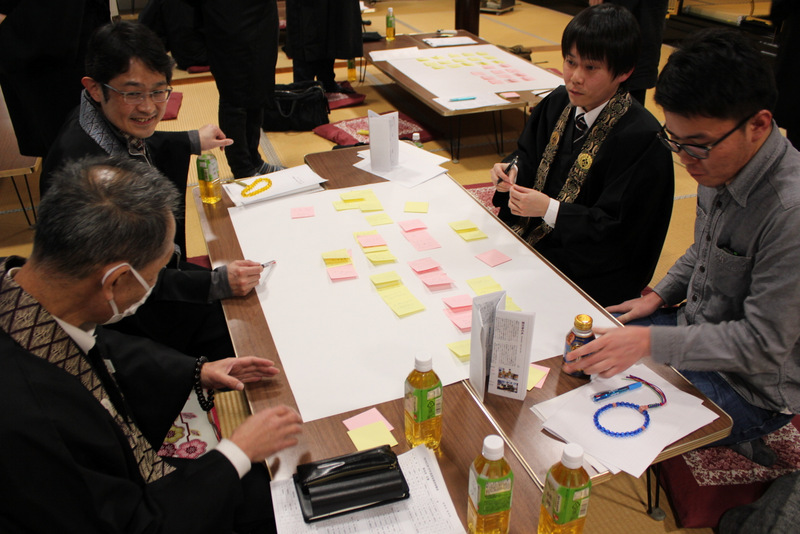

班別で討議&発表

先生の話を受けて、4つの班に分かれ、50分ほど話し合った。

テーマは「子ども向け布教について」やっていることや悩みなどなど。

担当者が話し合いの時間を告げると「長いなぁ」という声も聞かれたが結果的に各班、あっという間の時間だったようだ。

話し合ってみると、非常にうまいやり方をしているところもあり、それぞれのアイディアがとても参考になった。

この辺りの取り組みをまとめていっても面白いと思う。

先生の話を箇条書きしてみる

前半の講義と班別討議を受けてのお話。

その中で、実にたくさんのお話をしてくださった松月先生。いただいたものを、おすそ分けということで、話の内容で印象的だったものを箇条書きしてみたいと思う。

・子どもの頃、お寺の若い住職さんをかっこいいと思っていました。

・私自身が日曜学校で育てられたから可能性があると思っている。

・日曜学校卒業生の結婚式。坊守さんが出席。「あれ、(日曜学校)絶対やめんとってね!」私の生きる軸になっているという話だったそう。

・私自身も子どもだった頃、若住職さんがしてくれた話の内容を覚えている。分かっていないようで、子どもの心に話が残る。一回一回、心してしていかないと。

・法話とは、(話をすることではなく、)法の話を聞くこと。

・お寺の世襲とは、ご法義の世襲ですよ。

・自分の中で話していることの必然性を持っていないと伝わらない。

・なぜこのテーマでお話しするのか、明確になると、それが伝えたいという熱になる。その熱が伝わるんです。

・事実は事実のままで伝えても本質は伝わらない。事実に基づいたフィクションをデフォルメ(物語化)することでこそ伝わる。

・嘘はだめだけど、本当のことを言わなくてもよい。

・続けていく秘訣は、やめないことです。

・私たちのしていることは、砂漠に水をまき続けるようなこと。しかし、水は必ずどこかに流れる。だから、伝え続ける。それが、お仏飯で生活させていただいている者のミッションです。

・自分の喜びを語る。みなさんがどう受け取るかはわかりません。

…と、ずいぶん多くなってしまったけれど、どれも重要なことだ。(休憩後に行われた、まとめの講義の内容も含む。)

結論から言うと、今日の研修でぼくは、確実に背中を押してもらうことができ、モチベーションを上げることができた。

伝道や活動について、最近、意味はあるのか結果はどうなのかと、ぐるぐると悩んでいるところがあったのだが、

箇条書きの部分にも書いてある「続けていく秘訣は、やめないことです。」というある先生の言葉のご紹介や、「私たちのしていることは砂漠に水をまき続けるようなこと。しかし、どこかに水は流れる。」というお話はもやもやが吹っ切れる感じがした。

結局のところ、「みなさんが、どう受け取るかは分からない」のだから、自分の喜びを自分の方法で思い切り伝えればいいのか。

過去に聞いた話もあるけれど、タイミングというものがあるわけで、ぼくにとってどの言葉も実によく染みた。

本当の研修というのは、知識が増えるということだけでなく、学びを推進力としていくのかもしれない。

かっこいいお坊さんになりましょうや

研修会後に場所を移動して懇親会となったのだが、ここでも大事なことを教えていただいた。

先生に締めのあいさつをいただいたのだが、そこで、講義の中にも出てきた「子どもの頃、日曜学校の若い住職さんをかっこいいと思っていた」というお話になった。

それに続けて、「阿弥陀様も、法蔵菩薩だった時、世自在王仏をかっこいいと思ったと思います。我々も、かっこいいお坊さんになりましょうや。」というお言葉で締めくくられた。

うん、もうその言葉自体がかっこいいんだけど。

かっこいいという憧れは、相手の人生を変えるような大きなパワーになりえるものである。

ぼくが、まだ小さかった頃。お寺に来ていた高校生のお兄ちゃんお姉ちゃんがとても大きく、かっこよく見えていたことを思い出した。

子ども達はぼくたちお坊さんを見ている。

もしかすると、その姿によって、子どもたちの人生を変えるということがあるかもしれない。

責任は重大だ。けれど、お坊さんとはこんなに素晴らしい仕事だったのか。

ぼくもかっこいい坊さんを目指して、日々精進していきたいと強く思う研修会になった。

最後にみんなで記念撮影

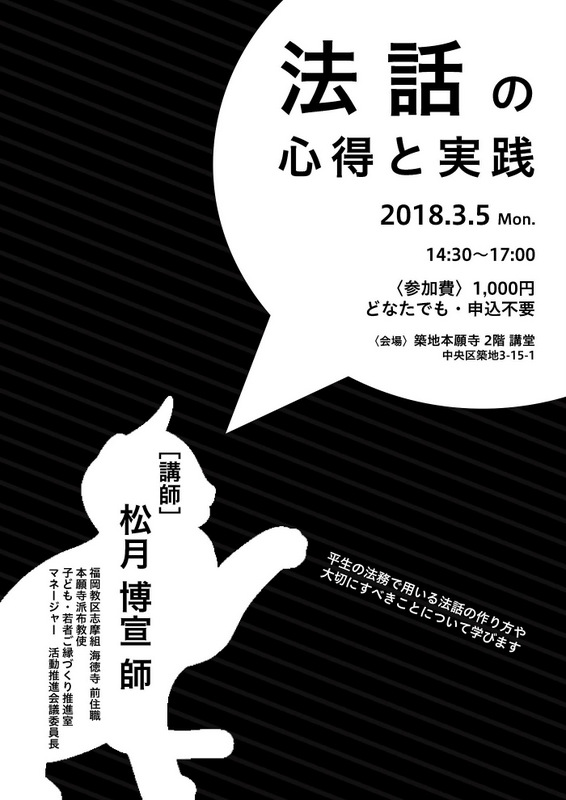

研修会のご案内@東京築地本願寺

もう間もなく、このような研修会が東京の築地本願寺で行われるそうです。

講師は、同じく松月博宣先生!今回お話しされたこともお伝えされると思いますよ。

東京周辺の方、ぜひ!

教化部長(横内)shomyoji18@gmail.com

教化部副部長(西原)nishihara.0531@gmail.com

※Facebookの投稿を転載させていただきました。

コメント